Krøyer, 1881, (Ausschnitt) via

Krøyer, 1881, (Ausschnitt) via

Warum gelten Nadelarbeiten als weiblich und banal? Dieser Frage gehe ich in einer Reihe von Beiträgen nach.

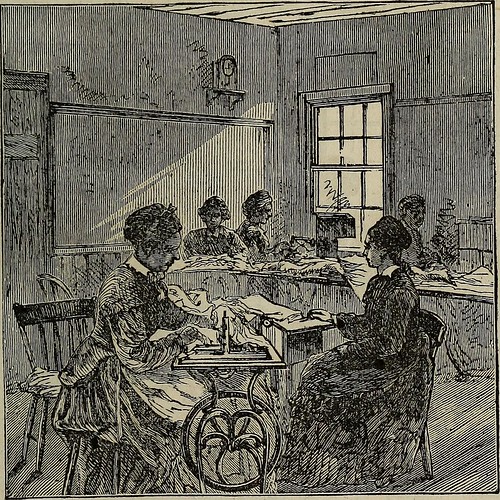

Heute geht es noch einmal darum, das Idealbild der bürgerlichen Frau im 19. Jahrhundert zu hinterfragen. Die Vorstellung von der sittsamen Ehefrau und Tochter, die sich die Zeit mit dekorativen Handarbeiten vertreibt, hat das Image der Nadelarbeiten nachhaltig verdorben. Dabei ist dieses Bild ein Mythos, denn damals konnte sich nur ein kleiner Kreis der oberen Gesellschaftsschicht solchen demonstrativen Müßiggang leisten. Die große Mehrheit der Frauen musste im eigenen Haushalt, als Heimarbeiterin oder außerhalb des Hauses in Geschäften, Fabriken und als Dienstpersonal arbeiten.

Auf der Suche nach der nähenden Wirklichkeit der Frauen im 19. Jahrhundert bin ich auf die Memoiren der Wanda von Sacher-Masoch gestoßen. Die 1845 geborene Schriftstellerin und Ehefrau des Leopold Sacher-Masoch (Namensgeber für den Masochismus) berichtet aus ihrer Jugendzeit. Als verarmte Frauen der besseren Gesellschaft sind für sie und ihre Mutter Nähen und Stricken der einzige Ausweg aus Armut und Hunger.

Folgend einige Auszüge ab ca. 1860.

Im fünfzehnten Jahre besuchte ich eine Nähschule, die von den Töchtern nur der besten Familien der Stadt frequentiert wurde.

Einige Monate später mußte ich die Nähschule verlassen. Meine Eltern waren ganz verarmt und hatten nicht mehr die Mittel, für meine Erziehung Geld auszugeben, ja, ich mußte daran denken, selber Geld zu verdienen.

Der Vater verlässt die Familie. Mutter und Tochter sind mittellos.

Ich versuchte, mit Sticken etwas Geld zu gewinnen, aber es war kaum der Rede wert. Daß ich meiner armen Mutter nicht ausgiebiger helfen konnte, drückte mich ganz nieder.

Wir mieteten uns ein kleines Zimmer in dem billigsten, d.h. ärmsten Stadtteil, da, wo Armut mit Laster und Verbrechen Tür an Tür wohnt. Wir verkauften und verpfändeten unsere Wäsche und Kleider bis aufs äußerste – und litten Hunger. Meine Mutter empfand unsere Lage nicht wie ein Unglück, sondern wie eine Schande. Anstatt bei unsern zahlreichen Freunden und Bekannten Rat und Hilfe zu suchen, floh sie sie und verbarg sich vor ihnen. Damit war unser Schicksal besiegelt.

Sie nähen Sodatenwäsche.

Wir waren dem Verhungern ziemlich nahe, als meine Mutter auf den Gedanken kam, Soldatenwäsche zu nähen. Da sich jeder diese Arbeit leicht verschaffen kann, saßen wir bald dabei und nähten von morgens bis zur Nacht und waren glücklich, wenn wir zusammen zwei Gulden und achtzig Kreuzer in der Woche verdient hatten.

Die Stube war trüb und feucht; an meiner Bettwand wuchsen Schwämme, und die wenigen Möbel, die wir noch hatten, fielen in Stücke. Ich hatte keine Kleider mehr und ging nie mehr aus; alles, was draußen zu besorgen war, tat meine Mutter.

Einige Jahre gingen in dieser Weise hin. Dann trat unerwartet eine Veränderung ein.

Die Mutter hilft einer erkrankten Nachbarin.

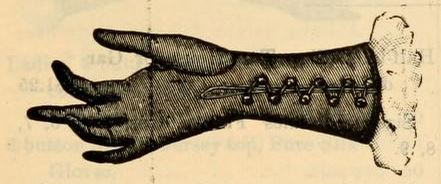

Aus Erkenntlichkeit für die erhaltene Pflege, erbot sich die Frau, mich das Handschuhnähen zu lehren, mit dem sie sich ihren Unterhalt verdiente und das besser bezahlt wurde als Soldatenwäsche. Auch verpflichtete sie sich, mich in das Geschäft einzuführen, für das sie arbeitete und in dem auch ich gewiß das ganze Jahr Beschäftigung finden würde.

Ich nahm das Anerbieten um so lieber an, als das Handschuhnähen eine delikate feine Arbeit ist, die mir mehr zusagte, als das Nähen von grober Leinwand.

Ich verdiente damit sechzig Kreuzer täglich, und da meine Mutter weiter Soldatenwäsche nähte, waren wir beinahe reich.

Handschuhe bei Tageslicht, abends Strickarbeit.

Da man bei Licht nicht Handschuhe nähen kann, und um die Abendstunden nicht unbeschäftigt zu sein, bewarb ich mich bei den vielen Parteien im Hause um Strickarbeit, die ich, da mir die Hausmeisterin zur Seite stand, auch bald und reichlich erhielt. In diesem Hause, in dem alle Bewohner sehr freundlich zu mir waren, bekam ich auch Zeitungen und Bücher geliehen, und da ich zum Stricken nur meine Hände, die Augen aber fast gar nicht brauchte, hatte ich, wenn ich strickend und lesend bei der Lampe saß, genußreiche Stunden.

Keine Kleidung, um auf die Straße zu gehen.

Das Handschuhnähen hatte das Unangenehme für mich daß es mich zwang, einmal in der Woche auszugehen: ich mußte die fertige Arbeit abliefern und andere nehmen.

Das war nicht nur mit Kosten verbunden, denn ich mußte wieder die notwendigsten Kleider haben, sondern es wurde mir auch dadurch peinlich, daß ich ganz entwöhnt war, unter Menschen zu gehen und immer in Angst und Aufregung geriet, wenn ich durch belebte Straßen mußte.

Die Militärverwaltung braucht keine Wäsche mehr.

Wir hatten etwa ein Jahr da gewohnt, als ein frühzeitiger und sehr strenger Winter begann. Ich hatte nichts Warmes anzuziehen, auch fehlte es mir an Schuhen. In meiner Not nahm ich ein Paar weiße Atlasschuhe, die ich noch aus frühern Zeiten hatte, schwärzte sie mit Tinte und zog sie an, so oft ich ausgehen mußte. Es war mir, als ginge ich mit nackten Füßen auf dem Pflaster. Bald hatte ich mich stark erkältet und ein schmerzhaftes Magenleiden stellte sich ein. Da ich mich nicht pflegen konnte und weiter arbeiten und ausgehen mußte, wurde es immer schlimmer. Ich konnte mich um so weniger schonen, da die Militärverwaltung die Wäscheausgabe eingestellt hatte und meine Mutter schon seit Wochen ohne Arbeit war.

Es brachen furchtbare Zeiten für uns an.

Darüber kam das Weihnachtsfest. Am heiligen Abend war es das erstemal, daß meine Mutter sich beklagte: der Gedanke, die Feiertage ohne Nahrung zu verbringen, entlockte ihr Tränen. Ich konnte das nicht ertragen, und, all meine Kräfte und all meinen Mut zusammennehmend, stand ich auf und setzte mich an die Maschine, um wenigstens ein Paar Handschuhe zu nähen, damit sie nur Brot habe.

Aus:

Meine Lebensbeichte. Memoiren von Wanda von Sacher-Masoch 1845 – 1906

Später geht es wieder bergauf: Die Erzählerin lernt Leopold von Sacher-Masoch kennen, heiratet ihn 1873 und übernimmt in ihrer Ehe und in ihrer Literatur die Rolle der Protagonistin von „Venus im Pelz„. Wer weiß, ob sie die Schilderungen in ihren Memoiren vielleicht übertrieben hat – jedenfalls decken sie sich mit anderen Berichten zur Heimarbeit in der damaligen Zeit.

1900 sind in der deutschen Bekleidungsindustrie mehr als 200.000 Heimarbeiterinnen tätig.

Heimarbeiterin bearbeitet Handschuhe, New York 1908, via Library of Congress

Heimarbeiterin bearbeitet Handschuhe, New York 1908, via Library of Congress

Unerträglich feucht und damit gesundheitsschädlich sind damals unglaublich viele Wohnungen gewesen. Und mir wird durch dein Posting klar, dass vor diesem Hintergrund Heimarbeit noch mal einen ganz anderen Beigeschmack kriegt. Das unterere Foto und das Foto, zu dem der von dir gesetzte Link führt, zeigen dann noch die Kinder, die unter diesen Bedingungen arbeiten mussten. Horror.

Na, die Zustände haben wir ja eigentlich nur in andere Länder verlagert… LG mila

Diese Fotos dort bei der Library of Congress sind noch einmal eine eigenen Beitrag wert. Zur Kinderarbeit hatte ich hier schon einmal angefangen. https://textilegeschichten.net/2014/07/11/kloppeln-im-billiglohnland/

Wie gesagt, da gibt es so viel Themen zu beackern :-)

Da fällt mir ein, dass ich von Louise Otto Peters noch „Schloss und Fabrik“ im Regal stehen habe. Ja, wirklich, so viele Themen. Dank dir habe ich gerade sämtliche 50er Handarbeitshefte, die sich in meinem Besitz befinden, nach Hosen durchwühlt, weil ich denke, dass in diesen Nachnäh-Heften am Ehesten das abgebildet wurde, was die Frauen auch anzogen. Erst gegen Ende der 50er mehren sich die Hosenschnitte etwas. Vor allem für junge Mädchen und für den Sport (Tennis, Skilaufen)…

Ich denke sehr oft, dass unser Geschichtsbild von vielen Dingen eigentlich so ungenau, einseitig und falsch ist, weil es immer eines ist, was sich auf Aufzeichnungen, Gemälden der Herrschenden bezieht. Nur Leute der Kirche und von Adel,(später auch andere) konnten lesen und schreiben und hatten sowohl Möglichkiet, als auch die Muße Leben aufzuschreiben. Auch wenn in den unteren Schichten jemand kundig war zu schreiben, hatte man keinen zeit sich damit sie zu vertreiben. So ist es eines der eher seltenen Aufzeichnungen, die du gefunden hast und auch dieses ja im Nachinein notiert, also evtl. etwas verklärt.

Wie gern würde ich lesen, wie Zofen gearbeitet haben oder kostbae Gewänder gestickt wurden mit welchen Mitteln.etc. Das wird uns wohl auf ewig verborgen bleiben.

Wie schön ist es dann, wenn du so etwas findest.Es ist so ungeheuerlich, wie mittellose Menschen und vorallem Frauen ihr Leben fristen mußten, dass es wohl jenseits unserer heutigen Vorstellungskraft ist.

Hast du „Herbstmilch“ gelesen?das ist ja „nur“ letztes

Jahrhundert, aber das öffnet einem schon sehr die Augen. und einige male kommen Sätze und Beschreibungen übers Flicken von Kleidung vor. Diese Arbeit gab es für das Mädchen noch zusätzlich, da hatten die Jungen frei oder konnten schlafen.

Liebe Grüße Karen

Liebe Karen, ja, unsere Geschichtsschreibung sähe anders aus, hätten wir Quellen für die Lebensumstände der unteren Schichten. Im englischsprachigen Raum wird da inzwischen viel mehr geforscht. Es gibt auch Tagebücher von Webern u.a. „normalen“ Menschen. Auf deutsch sicher auch, aber interessiert bisher nicht so viele. Diese selektive Forschung verzerrt auch für die Kleidung unser Bild. Z.B. die Briefe der Liselotte von der Pfalz – die Teile, die sich um Kleidung drehen, musste ich mühsam zusammensuchen, werden in Briefsammlungen ausgelassen und in Biografien kaum erwähnt. Wenn man sich Beschreibungen aus der Literatur zusammensucht, dann weiß man auch nicht, wie authentisch das ist (wie auch bei dem Bericht oben, der könnte ja auch literarisch sein). Aber viele Aspekte stimmen sicher, z.B., dass man ohne angemessene Kleidung die Wohnung nicht verlassen kann. Daher finde ich das alles so spannend. Danke für deine immer fundierten Überlegungen!

[…] Suschnas Blog, in dem sie stets hochinteressante und richtig gut recherchierte Schmankerl aus der Geschichte der textilen Handarbeit schreibt, habe ich euch schonmal vorgestellt. Dieser mit originalen Aufzeichnungen gesprickte Artikel über eine junge Frau und ihre Mutter, die s… […]

Und genau vor diesem Hintergrund muss man den Kampf um Mädchenbildung sehen!