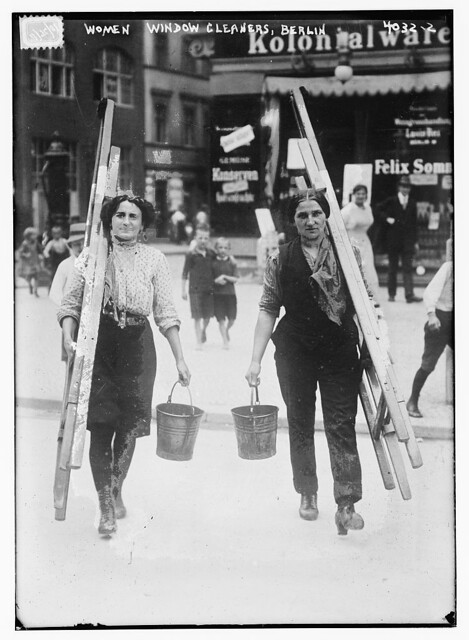

Frauen tragen in der Öffentlichkeit Hosen – das wäre vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs eigentlich ein Skandal gewesen. Hosen an Frauenbeinen gelten damals als unschicklich, ja unsittlich. Dann aber ziehen die Männer 1914 (nur scheinbar euphorisch) in den Krieg. Weil die Arbeit zuhause weitergehen muss, übernehmen die Frauen die Posten der Männer – und auch ihre Kleidung. So wie die beiden Fensterputzerinnen in Berlin um 1917, deren Auftritt in den „unsittlichen“ Hosen aber doch wohl noch ein ein ziemliches Aufsehen erregt.

Dabei sind die beiden damals nicht die einzigen Hosenträgerinnen im Straßenbild, wie ein kurzer Film von 1917 zeigt. Die Szenen verbreiten ganz gute Laune, denn die Frauen wirken selbstbewusst und genießen ihre Freiheit sichtlich.

Screenshot, Landesfilmsammlung BW

Screenshot, Landesfilmsammlung BW

Wie ich bei einem Vortrag im Rahmen der Ausstellung “Krieg und Kleider” beim Kulturforum gelernt habe, waren in Deutschland schon vor dem Ersten Weltkrieg 8 Millionen Frauen erwerbstätig. Der Krieg brachte da keinen neuen Durchbruch, aber er verstärkte den Eintritt der Frauen in die Berufswelt. Die Frage, was Frauen in Männerberufen tragen sollten, wurde je nach Tätigkeit gelöst.

Diese Mitarbeiterin der Straßenbahn sieht so aus, als ob sie noch im abgelegten Mantel ihres Vorgängers steckt.

Im schlichten Kostüm ist diese Berliner Straßenbahnfahrerin uniformiert. Einig war man sich, dass jegliche Art schmückendes Beiwerk zu unterlassen sei. Das diente Sicherheitsaspekten, sollte der Frau aber auch ein neutrales Erscheinungsbild geben.

Briefträger, Postkutscher, Telegrammbote, Nachtwächter – solche Tätigkeiten übten die Frauen weiterhin in langen Röcken aus.

Auf dieser Postkarte mit fröhlicher Durchhalteparole ist lediglich die Frau mit der Leiter ganz rechts in Hosen zu sehen.

Fotos von Fabrikarbeiterinnen zeigen meist Frauen in Kleidern und Kitteln. Ungefähr so wie bei diesem Plakat „Deutsche Frauen, arbeitet im Heimatheer!“ von 1917, das für die Rüstungsindustrie wirbt. Dort schiebt die Frau dem Mann eine Handgranate zu.

Ging es um schwere körperliche Arbeit, so wurde der Rock aber möglichst mit der Hose vertauscht. Gerade bei den Zehntausenden Frauen, die im Ruhrgebiet in der Schwerindustrie an der sogenannten Heimatfront arbeiteten, gehörten Arbeitshosen und kurzer Kittel zur Ausstattung. Die Frauenhosen hatten hinten eine geknöpfte Gesäßklappe, wie ich ebenfalls auf dem Vortrag gelernt habe. So war ein Toilettengang bei minimaler Entblößung möglich.

Jenseits der Front sah es in den am Krieg beteiligten Ländern nicht anders aus. Die Frauen machten die Arbeit der Männer, wenn nötig auch in Hosen.

In der Öffentlichkeit wollten sie so aber eher nicht gesehen werden. Es gab daher auch Vorschläge für Verwandlungsmodelle, also Röcke, die man in Hosen umknöpfen konnte oder Hosen, die wie Röcke aussahen. Der Arbeitsanzug auf diesem amerikanischen Plakat war eine Art Pumphose im Rock-Look, genannt „trouserette“ oder auch „womanall“.

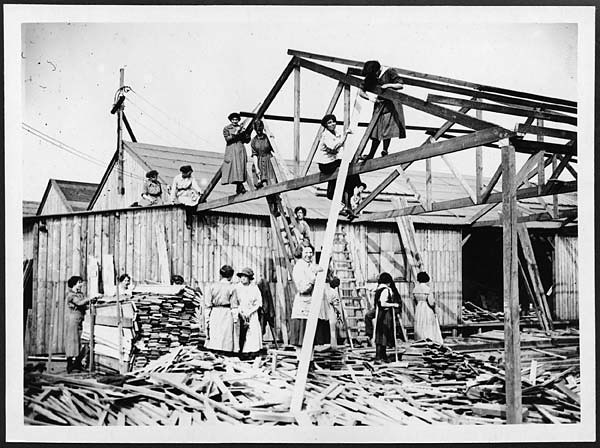

Oft wäre schon aus Sicherheitsaspekten eine Hose sicher besser gewesen. Diese mit Tischlerarbeiten und Zimmerei beschäftigten Frauen blieben aber lieber im Rock und Kleid. Gut zu sehen ist, dass sich die Rocklängen zugunsten besserer Bewegungsfreiheit verkürzt haben.

Von Großbritannien aus waren 57.000 Frauen in Hilfscorps für das Militär aktiv. Sie erledigten nicht-kämpfende Aufgaben im Bereich Verpflegung und Versorgung. Eine ganze Fotoserie zeigt britische Frauen in Hilfscorps an der Front. Diese Fahrerinnen laufen zu ihren Krankenwagen, weil ein Zug mit Verwundeten ankommt:

Wahrscheinlich waren diese Röcke mithilfe von Knöpfen in eine Art Hose zu verwandeln. Es könnte sein, dass die Helferin auf diesem Foto gerade die Druckknöpfe (die waren zum Glück schon erfunden) an ihrer Rock-Hose schließt:

Kurios: Auf einem anderen Foto tragen einige der Krankenwagenfahrerinnen dicke Pelzmäntel. Viele Frauen der Oberschicht hatten sich freiwillig zum Hilfseinsatz an der Front gemeldet. Diese fünf Fahrerinnen nahmen aus der Heimat offenbar ihre Mäntel mit:

Andere Engländerin arbeiteten für die Truppenversorgung in der Landwirtschaft (hier: Heu für die Soldatenpferde). Sie tragen, soweit ich sehen kann, alle Hosen.

(Am Rande: Ich wusste nicht, dass der Trenchcoat nach den englischen Militärmänteln im Ersten Weltkrieg benannt ist. Trench = Schützengraben.)

Wer zum Thema Heimatfront und Hosen noch etwas hören möchte: Hier ein Radiobeitrag beim MDR. Allgemein zu Frauen im Ersten Weltkrieg ein Stück beim BR. Inzwischen gibt es auch ein Buch zum Thema. Man kann die These diskutieren, ob der Erste Weltkrieg wirklich ein Motor für die Gleichberechtigung war. Abgesehen davon haben sich die Hosen als selbstverständliche Alltagskleidung für Frauen erst Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre durchgesetzt. Aber die Modehistorikerinnen sind sich einig: Der Erste Weltkrieg war der erste Schritt hin zu einer Akzeptanz der Hose als Unisex-Kleidungsstück.

Die Gruppenfotos der Frauen oben wirken ja ein bisschen so, als ob alles ganz vergnüglich war. Das war es nicht, wie man weiß. Zur Erinnerung daran hier noch ein Foto von zwei Mitarbeiterinnen des Roten Kreuzes, die Prothesen anfertigen.

Und ein Bild von Ersatz-Verbandsmaterial aus Torfmoos, Vorhangstreifen, Unterröcken und anderen Baumwollstoffresten. Es gabe einfach keinen Nachschub mehr für die vielen Verwundeten.

screenshot

screenshot screenshot

screenshot

Wieder so ein toller Beitrag. Dankeschön.

Ich kann dazu nichts sagen, nur dass ich mir „Krieg und Kleider“ auch angeschaut habe und die Modezeichnungen toll und aufregend fand.

LG

ja, und die Stiefel damals waren auch toll… :-) Danke fürs Danke, meinte gar nicht, dass man immer groß was sagen muss.

Es gibt auch eine sehr interssantes Buch „Hosen,weiblich“ – eine Kulturgeschichte der Frauenhose, die in reichlich Text, aber auch Bild belegt, wie zeitig man Hosen bei Frauen doch schon eingeführt hat und sich damit auch ganz revolutionär und feminitisch fand. Der Sport war u.a. ein großer Wegbereiter für das Tragen der Hose, sowohl bei der Jagd, als auch auf dem Fahrrad Ende des 19.Jh.

Wenn Frau mehr wollte oder mußte, als KKK, dann landete sie doch irgendwann bei der Hose!

Wer die tägliche Wahl hat, dem geht es gut! VG

Das ist nett, der Vortrag war von eben der Autorin Gundula Wolter :)

Na das passt ja wieder alles herrlich!

Danke, das ist sehr interessant! Mich erinnert der Text an ein total spannendes Buch über Unterwäsche, das diesen Wandel bei der ersten Bekleidungsschicht dokumentiert: Junker, Stille, Die zweite Haut – zur Geschichte der Unterwäsche 1700-1960.

Übrigens, besonders die zwei Fensterputzerinnen sehen echt schick aus, finde ich.

Und das Buch liegt hier auch, seeehr spannend. Wir sollten alle mal fachsimpeln, das wäre schön.

Genau solche Schuhe wie die Fensterputzerinnen sie oben im Foto tragen, habe ich auf dem Dachboden meiner Eltern gefunden. Interessanter Artikel!

Liebe Grüße

Immi

Vielen Dank! Mich berühren Bilder und Geschichten aus dieser Zeit sehr, weil meine Uroma damals (1915/16) aus ihrer Heimat im Riesengebirge nach Berlin gehen musste, weil sie unverheiratet schwanger war. Anscheinend war es in Berlin eher möglich, mit dieser „Schande“ zu leben, eine Unterkunft und Arbeit zu finden. Sie war Weißnäherin und hat dazu noch als Hausmeisterin gearbeitet. Allerdings denke ich nicht, dass sie jemals eine Hose getragen hat. Aber meinen Hang zu Textilen Handarbeiten habe ich definitiv von dieser Seite…

Liebe Grüße,

Henriette

[…] sah, dachte ich sofort: Das ist bestimmt eine Szene aus der Zeit von 1914/18, denn wie schon bei „Hosen an der Heimatfront“ gezeigt, übernahmen während des 1. Weltkriegs Frauen vielfach die Arbeit der Männer und damit […]